coup droit

Complément d'informations en ce qui concerne

la méthode française 1972-1973

sortie à Montpellier en 1973

et réservée uniquement aux enseignants.

&&&&&&&&&&

Ce qui s'est dit : " avant la méthode "

La méthode française 1972-1973

Ce qui s'est dit : " après la méthode "

&&&&&&&&&&

Ce qui s'est dit : " AVANT LA METHODE "

Dans la revue Tennis de France n° 192 avril 1969, il est dit ceci :

Pour une méthode française d'enseignement du tennis

Gil DE KERMADEC Directeur Technique National, a exposé dans une note officielle les raisons et le programme de l'élaboration d'une " Méthode française d'enseignement du tennis ". Voici l'essentiel de cette note :

Si, dans un premier temps, il a pu paraître plus fécond d'abandonner au génie de chaque professeur le soin de fonder sa propre méthode d'enseignement du tennis en le basant essentiellement sur une expérience individuelle tant technique que pédagogique, il semble que cette époque soit maintenant bien révolue.

Pour répondre aux besoins de la F.F.L.T., c'est à dire pour être utilisable à tous les niveaux, à celui de l'éducateur scolaire aussi bien qu'à celui du professeur, cette méthode d'enseignement devra répondre à un certain nombre d'exigences dont voici les principales : 1) Etre compatible à la fois avec l'exemple des champions actuels et avec l'exigence d'une première initiation ( collective ou non ). 2) Définir des attitudes psycho-motrices et non décrire uniquement des mouvements. 3) Tenir compte de l'évolution de l'enseignement des gestes sportifs. Etc...

Dans la revue Tennis de France n° 214 février 1971 page 93, il est dit ceci :

Plus de cinquante professeurs, moniteurs et éducateurs de tennis avaient été réunis pour entendre le directeur technique national adjoint exposer les fondements et les desseins de la nouvelle méthode d'enseignement nationale. Il expliqua que la méthode française dont le principe est de pouvoir évoluer sans cesse serait composée de feuillets mobiles, c'est à dire, remplaçables et que chaque enseignant pourrait ainsi participer à son amélioration en faisant profiter tout le monde de ses découvertes.

Dans la revue Tennis de France n° 236 décembre 1972 page 59 il est dit ceci :

A enseignements et renseignements

LES SECRETS DE LA METHODE FRANCAISE

Nous avons annoncé la parution de la méthode Française d'Enseignement dans notre dernier numéro ( N° 235, novembre 1972 ), à cette même place. Cette méthode est exclusivement réservé aux enseignants. Elle est le fruit d'un travail de quatre ans non pas d'une seule personne, mais comme l'écrit Gil de Kermadec dans l'introduction , de " tous les Maîtres qui ont accepté de n'être que des compagnons anonymes tout en apportant les matériaux les plus précieux dans cette entreprise où la Direction Technique a servi de maître-d'oeuvre et fourni sa part de ciment ". La Méthode Française d'Enseignement , ouvrage très volumineux, est faite de fiches détachables que l'on peut emporter avec soi. Il est également possible de mettre des intercalaires et des notes personnelles entre ces fiches.

Le systèmes des fiches vise également un autre but. Un des paragraphes de l'introduction l'explique : " Il serait regrettable que cette méthode soit prise pour un livre de recettes ou, pis encore, pour une bible. Nous avons tout fait pour l'éviter et le fait qu'elle ait adopté la forme d'un recueil de feuillets mobiles est très significatif à cet égard : il ne s'agit que de vérités provisoires appelées à être peu à peu modifiées ou remplacées par des connaissances nouvelles, grâce à ton aide, ami lecteur ! ".

LA METHODE FRANCAISE 1972-1973

Dans le livre " Mac Enroe est-il génial " de Roger-Vasselin et Raissac aux Editions RAMSAY 1985 à la page 14 avec en titre 1) La " méthode française " il est dit ceci : " Pendant de nombreuses années en France, en gros jusqu'au début des années 70, le tennis a été considéré comme un sport d'abord technique. Cette considération a débouché en 1972 sur la rédaction, par la Fédération française, d'une " méthode d'enseignement " qui servait de bible de travail pour les candidats aux épreuves du monitorat. La " méthode française " était une conception très stricte du jeu, dans laquelle la part gestuelle était prépondérante, si ce n'est exclusive. La technique de jeu de jambes était sommairement abordée. Le discours tenu et imposé était sensé prendre en compte l'exemple des champions de l'époque. En fait, les propositions théoriques de technique de coup relevaient plus de considérations esthétiques que techniques. D'ailleurs, dans l'esprit des gens jusqu'au début des années 70, avoir une bonne technique était synonyme d'avoir un beau style. A l'enseignement, aucune explication logique ou argument technique ne venait justifier certaines contraintes imposées aux élèves. La question " ne pourrait-on pas jouer autrement " ne se posait pas.

Dans cette méthode dont les pages ne sont pas numérotées, il est dit ceci en ce qui concerne le coup droit :

1) Au cas où un élève saisirait naturellement la raquette en prise dite unique, c'est à dire convenant à l'exécution de tous les coups sans empêcher aucun de se réaliser au mieux, il ne faut pas le lui changer .

L'opinion de François Lacaze : La prise unique n'est absolument pas naturelle.

2) Il convient toutefois que la tête de la raquette soit toujours maintenue au-dessus du niveau du poignet et que l'angle formé par le manche avec l'avant-bras reste à peu près constant.

L'opinion de François Lacaze : C'est " la tête de la raquette soit toujours maintenue au-dessus du niveau du poignet " qui a entraîné de mauvais coups droits. Revoir ci-dessus la troisième raison.

3) Mais, bien entendu, le poignet doit à nouveau être bloqué avant l'impact.

L'opinion de François Lacaze : Avant l'impact, le poignet doit être souple dans la prolongement de l'avant-bras.

4) Préparation trop haute : Ce défaut est beaucoup moins grave que le précédent. Préparer horizontalement mais ne jamais conseiller de préparation concave.

L'opinion de françois Lacaze : Il n'y a que le retour qui compte avec des points de départ de retour et la préparation est secondaire. La préparation concave est valable comme la préparation convexe et horizontale.

5) Une prise de conscience de l'angle de la raquette avec l'avant-bras. Veiller à ce que cet angle ne soit exagéré ni dans un sens ( tenue en cierge ) ni dans l 'autre ( raquette dans le prolongement de l'avant-bras, poignet relaché ).

L'opinion de François Lacaze : Pourtant c'est la deuxième raison c'est à dire " raquette dans le prolongement de l'avant-bras, poignet relaché " qui va donner les grands coups droits.

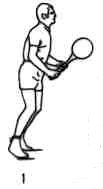

Ci-dessous , séquence du coup droit lifté en 10 dessins de la méthode française 1972-1973

Ce coup droit lifté a été enseigné dans pratiquement toutes les écoles de tennis en France.

|

|

|

|

|

| Sur ce premier dessin, le joueur est en position d'attente ou d'attention. La tête de raquette est déjà plus haute que le manche. | Sur ce deuxième dessin, le joueur a commencé la préparation. Sur ce dessin, la raquette a parcouru le premier quart de cercle. | Sur ce troisième dessin, le joueur amène sa raquette en arrière, le poignet est cassé, nous sommes en prise continentale marteau et la tête de raquette est excessivement haute. | Sur ce quatrième dessin, la raquette commence sa mise à niveau, mais 1) l'ensemble est très tendu et 2) la raquette va trop loin en arrière. | Sur ce cinquième dessin, le joueur est en fin de préparation, l'ensemble est tendu et raide, la prise de raquette est une continentale marteau et l'on peut aussi constater que la tête de raquette est légèrement au dessus du manche. |

|

|

|

|

|

| Sur ce sixième dessin, l'ensemble est tendu et raide, la raquette est au-dessous du niveau de la balle et va commencer à remonter. | Sur ce septième dessin, le joueur est à l'impact, la prise de raquette est la continentale marteau, prise catastrophique pour le coup droit. C'est uniquement le poignet qui exerce la pression au moment de l'impact. | Sur ce huitième dessin, le joueur est un peu après l'impact. Cette façon de procéder est la caractéristique des mauvais coups droits. | Sur ce neuvième dessin, le joueur arrive en fin de geste. Cette fin de geste est plus esthétique que technique. | Sur ce dixième dessin, le joueur termine le mouvement, la raquette pouvant s'enrouler autour du coup en fonction de la puissance du coup droit. |

L'opinion de François Lacaze : La préparation de cette séquence est excessivement compliquée pour des élèves débutants enfants ou adultes et même pour des champions. C'est une préparation très compliquée qui ne correspond pas à la réalité et si des champions ont joué de cette manière, ils devaient avoir inévitablement un coup droit très moyen. En ce qui concerne le retour, cela n'a rien à voir non plus avec la réalité, c'est un enseignement en dépit de tout bon sens qui va entraîner inévitablement un mauvais retour et donc un mauvais coup droit.

Dans ce coup droit de la " méthode française 1973 " nous retrouvons des raisons de la page " les 10 raisons des mauvais coups droits pendant le 20ème siècle "

En effet :

a ) Dans ce coup droit de la " méthode française 1973 " ci-dessus, la prise de raquette est une continentale marteau prise catastrophique pour le coup droit. Revoir la 1ère raison des " 10 raisons des mauvais coups droits pendant le 20ème siècle " intitulé " l'enseignement de la prise continentale marteau ( prise catastrophique ).

b ) Dans ce coup droit de la " méthode française 1973 " ci-dessus, la préparation, c'est à dire la boucle de liaison entre l'aller et le retour est convexe et très accentuée par le haut alors qu'il n'y a que le retour qui compte. Nous pouvons constater cela sur le dessin décalqué n° 2 et surtout le dessin décalqué n° 3 de cette séquence ci-dessus. Revoir la 3ème raison des " 10 raisons des mauvais coups droits pendant le 20ème siècle " intitulée " l'enseignement d'une préparation compliquée alors qu'il n'y a que le retour qui compte ".

c ) Dans ce coup droit de la " méthode française 1973 " ci-dessus, l'enseignement de la tête plus haute que le poignet est une erreur. Nous retrouvons cela sur le dessin n° 5 de cette séquence ci-dessus. Revoir la 4ème raison des " 10 raisons des mauvais coups droits pendant le 20ème siècle " intitulée " l'enseignement de la tête de la raquette plus haute que le poignet est une erreur ".

d ) Dans ce coup droit de la " méthode française 1973 " ci-dessus, l'enseignement du principe mécanique en balancier au lieu d'un mouvement direct est une erreur. Nous constatons cela du dessin décalqué n° 5 au dessin décalqué n° 9 de cette séquence ci-dessus. Revoir la 5ème raison des " 10 raisons des mauvais coups droits pendant le 20ème siècle " intitulée " l'enseignement du principe mécanique en balancier au lieu d'un mouvement direct ".

e ) Dans ce coup droit de la " méthode française 1973 " ci-dessus, l'enseignement de cette prise continentale marteau en coup droit va amener à jouer le coup droit avec un poignet ferme alors que l'enseignement d'une prise western en coup droit va amener à jouer le coup droit avec un poignet souple. Revoir la 6ème raison des " 10 raisons des mauvais coups droits pendant le 20ème siècle " intitulée " l'enseignement qui consiste à jouer avec un poignet ferme au lieu d'un poignet souple ".

f ) Dans ce coup droit de la " méthode française 1973 " ci-dessus, l'enseignement de cette prise continentale marteau en coup droit d'une part et l'enseignement du principe mécanique en balancier au lieu d'un mouvement direct d'autre part va amener a faire un coup droit plat plutôt qu'un coup droit lifté. Revoir la 7ème raison des " 10 raisons des mauvais coups droits pendant le 20ème siècle " intitulée " l'enseignement qui consiste à jouer le coup droit plat dès l'initiation ".

g ) Dans ce coup droit de la " méthode française 1973 " ci-dessus, on peut constater que dans la séquence du coup droit ci-dessus, le joueur exécute son coup droit de profil. A aucun moment dans cette " méthode française 1973 " on dit à l'élève qu'il sera très souvent de face quand il exécutera son coup droit. Revoir la 8ème raison des " 10 raisons des mauvais coups droits pendant le 20ème siècle " intitulée " l'enseignement qui consiste à insister sur le coup droit en le jouant de profil alors que le joueur est de face ".

h )Yannick NOAH est né le 18 mai 1960 à Sedan. Ancien numéro 1 français, il gagne le tournoi de Roland Garros en 1983 à 23 ans, et devient par la suite 3e joueur mondial. En 1989, à 29 ans, presque en fin de carrière, et 6 ans après Roland Garros, il décide de prendre un nouvel entraîneur, l'ancien champion américain, Dennis RALSTON.

Dans la revue Tennis Magazine n° 165 de décembre 1989 à la page 91, Yannick NOAH dit ceci : " Mais .... au niveau des prises de raquette, des préparations, des mises à niveau, j'avais appris des choses qui étaient complètement l'inverse de ce que me dit Dennis ! Mon coup droit d'attaque par exemple... C'est un coup que j'avais et que j'ai perdu, sans savoir pourquoi. C'était naturel au départ et quand je l'ai perdu il m'a été impossible de le reconstruire.

L'opinion de François LACAZE : Mais que lui a t-on appris ?

En 1973 Yannick NOAH a 13 ans et il est un des espoirs du tennis français et il est certain qu'avec ce coup droit ci-dessus de la méthode française 1973, il ne faut pas s'étonner que Yannick NOAH ait des difficultés a assimiler son coup droit.

Revoir la 9ème raison des " 10 raisons des mauvais coups droits pendant le 20ème siècle " intitulée " Egalement quelques incompétences ".

Ci-dessous, séquence du coup droit coupé en 10 dessins de la méthode française 1972-1973

Ce coup droit coupé a été enseigné également dans pratiquement toutes les écoles de tennis en France.

|

|

|

|

|

| 1) Sur ce premier dessin, le joueur est en position d'attente, tête de raquette plus haute que le manche. | 2) Sur ce deuxième dessin, le joueur a commencé la préparation en montant sa raquette, il a pratiquement terminé le premier quart de cercle. | 3) Sur ce troisième dessin, le joueur tend le bras et l'avant-bras, la tête de raquette montant très haut. | 4) Sur ce quatrième dessin, l'ensemble bras, avant-bras et raquette est trop tendu en arrière. Ce mouvement va engendrer un mouvement rotatif qui n'est pas une garantie des grands coups droits coupés. | 5) Sur ce cinquième dessin, le joueur a commencé son retour vers l'avant. L'ensemble est raide et tendu et c'est le poignet qui va exercer toute la pression au moment de l'impact. |

|

|

|

|

|

| 6) Sur ce sixième dessin, le mouvement descendant vers la balle a commencé, le joueur est en prise continentale marteau qui est une prise épouvantable pour le coup droit. | 7) Sur ce septième dessin, le joueur est à l'impact, c'est surtout le poignet qui exerce la pression. C'est dans l'ensemble un mauvais mouvement rotatif. | 8) Sur ce huitième dessin, la raquette après l'impact continue légèrement sa descente avant de remonter ensuite. | 9) Sur ce neuvième dessin, la raquette commence sa remontée, elle est presque en fin de geste. Au mouvement rotatif, il est préférable de faire un mouvement de piston qui est beaucoup plus naturel. | 10) Sur ce dixième dessin, la raquette continue son mouvement pour terminer sa course. |

L'opinion de François Lacaze : cette méthode française s'est révélée très rapidement catastrophique car les jeunes n' avaient aucune efficacité dans leur coup droit. Je suis monté dans la région parisienne en 1973 et j'ai remarqué ces préparations excessives chez les jeunes et les coups droits étaient inexistants.

Ce qui s'est dit : " APRES LA METHODE "

Jean-Paul Loth " directeur technique national de l'époque " dit dans Tennis de France n° 281 septembre 1976 à la page 24 : " Nous sommes enfin sortis de cette période qui durait depuis 1973 où tous les jeunes jouaient de la même façon. Maintenant, les minimes possèdent des bases techniques solides, mais la personnalité de chacun peut s'exprimer librement à travers elles. Une grosse satisfaction : on voit désormais de très bons coups droits et plusieurs jeunes possèdent des coups qui font mal à l'adversaire. "

Dans la revue Tennis Magazine n° 6 septembre 1976 en couverture il est dit ceci : " LE NAUFRAGE " et à la page 17 de cette même revue il est dit ceci en titre : " LE DOSSIER EXPLOSIF DU TENNIS FRANCAIS ". Ensuite dans cette même page 17 il est dit ceci : " Jamais peut-être le tennis français n'avait été aussi faible que cette année. Depuis plusieurs saisons, il nous semblait que la situation s'aggravait régulièrement. Mais certains responsables préféraient fermer les yeux et se raccrocher à un résultat isolé pour afficher une sérénité à toute épreuve. Cette attitude n'a fait que retarder la réaction devenue nécessaire, de l'avis de tous, aujourd'hui. Il faut sortir le tennis français du marasme. Il faut changer. Les méthodes ? Chacun est d'accord là-dessus à présent. Les hommes ? Ils sont trop solidement accrochés à leurs postes et savent trop bien fuir les responsabilités pour s'en aller d'eux mêmes, et reconnaître honnêtement - du moins certains d'entre eux - leur échec. Un Borg, un Connors, un Nastase - ne se fabriquent pas. Ils sont capables de surgir partout, même dans les pires conditions. Mais de bons joueurs comme Jauffret devraient apparaître régulièrement, lorsque la masse des candidats est suffisante, comme en France. A condition que l'encadrement soit à la hauteur. Force est de dire que ce n'est probablement pas le cas. C'est la raison pour laquelle nous ouvrons aujourd'hui ce dossier du tennis français. Nous avons voulu donner la parole à tous les gens concernés par ce problème. Aux dirigeants, responsables au moins partiellement de cette situation. Ils ont pourtant, depuis 8 ans qu'ils sont au pouvoir, eu le temps de faire leurs preuves. Des hésitations, des erreurs ( la fameuse " méthode française ", tombée caduque dès sa parution ) des querelles d'influence, des questions de personnes n'ont certainement pas contribué à améliorer les choses.

Dans la revue Tennis de France n° 283 novembre 1976 à la page 40 , il est dit ceci en titre : " QUE REPONDEZ-VOUS A CES OBJECTIONS ? "

1) La méthode d'enseignement sur la sellette

Question de la revue Tennis Magazine : " Peut-on parler de l'enseignement, maintenant. La Direction Technique a édité une Méthode Française d'Enseignement, mais on a reproché à cette méthode de faire jouer tous les jeunes de la même façon, sans personnalité. Que pouvez-vous dire à ce sujet ?

La réponse de la fédération : " Si l'on veut développer le tennis, il faut avoir des enseignants. Une des tâches les plus importantes de la direction Technique a donc été la formation de cadres. Pour cela, il fallait avoir des formateurs dont les idées étaient communes. Nous avons donc essayé de trouver des bases incontestables qui ont été soumises à trois cents professeurs français , les meilleurs y compris . Ces bases ont été mises en pratique pendant un an, on y a apporté quelques corrections, à la suite de quoi, la Méthode Française d'Enseignement est née. Mais il ne faut pas se tromper sur l'utilisation de cette publication qui n'est d'ailleurs pas vendue dans le commerce et s'adresse uniquement aux enseignants. Ce que nous demandons à l'enseignant qui a la méthode entre les mains, c'est de démontrer un coup de base d'une manière classique. Mais à partir de là chacun est libre d'enseigner comme il veut et personne ne le force à faire jouer les jeunes tous de la même façon.

Question de la revue Tennis Magazine : " Mais si cela n'a pas été bien compris par les utilisateurs de la Méthode, il y a bien une raison.

La réponse de la fédération : " En effet, la méthode s'est trouvée beaucoup plus rigide qu'on ne l'aurait voulu principalement . Ainsi, nous avons été d'accord pour la prise unique, car nous avons pensé que c'était une facilité du point de vue pédagogique. Mais ce fut une erreur. Dans Tennis de France n°283, Novembre 1976, page 41 : " D'un seul coup, on a vu les gamins jouer en appui sur les talons, le tronc droit, le bras indépendant, avec une prise unique. Ils ne rentraient pas dans la balle car ils pensaient à se replacer avant même d'avoir frappé. Résultat : ils jouaient à reculons. Et au bout d'un moment, toute la France s'est mise à reculer.

Question de la revue Tennis Magazine : " Mais pensez-vous que si Borg avait été Français on l'aurait laissé jouer à sa manière.

La réponse de la fédération toujours dans cette même page 41 : " On ne peut rien dire à ce sujet et vous faites sans doute allusion au cas d'Hervé Gauvain, à qui on a demandé d'abandonner le revers à deux mains. Cela fait partie des erreurs individuelles, mais à ce propos, la Direction Technique n'est pas seule responsable car la décision a été prise par un ensemble de professeurs. Mais pour en revenir à la méthode, si l'on se place au niveau le plus bas, il est incroyable de voir à quel point son application est un succès. Il suffit d'avoir un simple éducateur avec le livre entre les mains pour qu'il soit capable de donner les premières bases du tennis à des centaines de gamins. En conclusion, on peut affirmer, et personne ne peut le nier, la Méthode fonctionne et fonctionne bien.

L'opinion de François Lacaze : " Cette méthode française 1972-1973 sur le plan technique gestuelle a été une véritable aberration car il est impossible d'enseigner correctement le tennis avec une telle méthode. Si des éducateurs comme il est dit plus haut, ont enseigné cette méthode avec le livre entre les mains, c'est parce que 1) ils ont fait confiance et 2) ils n'avaient aucune connaissance de la mécanique gestuelle. Comme il est dit plus haut dans Tennis Magazine : ( la fameuse " méthode française ", tombée caduque dès sa parution ).

&&&&&&&&&&&&&&&